今ならお得に始められる。この機会にぜひ!

メールアドレス入力の手間なし。ご予約はLINEの方が簡単で便利↓↓↓↓

筋トレしないといけないし、パーソナルジムには興味はあるけど、もう一歩踏み出せない。あなたの場合はどうでしょうか?

パーソナルトレーニングを始める時、大半の方は決断に時間がかかります。

・面倒くさい

・別に今でなくてもいいか

・今忙しいし

とかやらない理由を色々考えてしまいます。パーソナルジムに通うとなると時間も労力もお金もかかるので慎重になるのも当然のことです。先延ばしにしたくなる気持ちもわかります。

実際にお客様の中にも、チラシをみて「そろそろ行かないとな」と思いながら1年経過し、1年後に来店される方もいるぐらいです。

でも、始めるのは早い方が良いという事実は変わりません。何もしないままでは、体力の衰えは進む一方です。体力が落ちるほど、戻すのに時間がかかります。(戻すのには落ちるスピード以上に時間がかかります。)

決断できない一番の理由は?

「また続かないんじゃないか…」という不安がある方が多いと思います。

・フィットネスジムを短期間でやめたり、

・YouTube見てはじめたけど、3日坊主だったり

続いた経験がないと不安になるのも無理ありません。実際トレーナーである私もフィットネスジムを3ヶ月でやめた経験があります。確かに運動はなかなか続かないものです。

でもご安心ください。当ジムならおそらく続けられます。大体10人中8人以上は年単位で長く続けられます。

実際に当店のお客様の例をご紹介すると、

◾︎今まで2〜3のジムを短期間でやめてしまった方は4年継続

◾︎運動が苦手でほとんどやったことがない方も3年継続

◾︎94歳の方は、90歳の頃から4年継続されています。

↓94歳のお客様トレーニング風景

なぜ当店だと続けられるのか?

みなさんは続かない理由を考えたことはありますか?また、大半の方は運動が続かないのに、なぜ当店のお客様は年単位で長く運動を続け、カラダを成長させられているのか?

続かない理由と併せて解説していきます。

筋トレは、トレーニング選び、トレーニングフォーム、重量、回数、セット数など考えることが多いです。そして、正しく行わないと十分な効果がでません。

筋トレ初心者のほとんどの方が、自分が今やっていることが正しいか分からない状態だと思います。

ジムに行く時間をとって、しんどい思いをして頑張っているのに、これがちゃんと効果があるのかわからない。こんな手探りの状態でモチベーションを保って、筋トレを継続するのは難しいです。

◆当店だと続けられる理由

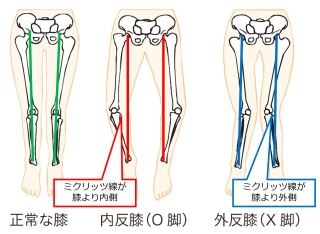

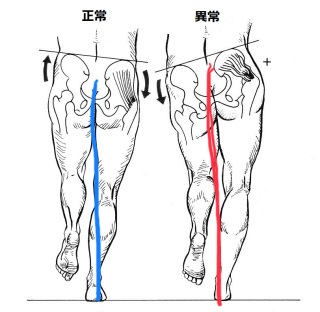

これがパーソナルジムなら、トレーナーに任せるだけです。姿勢や柔軟性、筋力のバランスをみて、あなたのカラダの特徴をつかみ、カラダに合ったトレーニングを選択します。そして重量や回数、セット数まで細かく決めていきます。

難しいことは全部任せて、トレーニングに集中するだけです。やればカラダが変わると思えれば、モチベーションも続きます。これが続く理由1つ目です。

運動は基本的に辛いものですが、パーソナルジムだとさらに追い込まれてしんどい。こんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

運動は基本的に辛いものですが、パーソナルジムだとさらに追い込まれてしんどい。こんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実際に当店のお客様からも「前に通っていたパーソナルジムは毎回しんど過ぎて吐いていた」という話しも聞きます。これは負荷の調整を完全に間違っているのですが、実際にあることのようです。

当店のトレーニングでは、絶対にこのようなことはありません。楽とは言いませんが、決して辛過ぎません。でもしっかり効果は出ます。

そもそも筋トレの辛さとは?

①動悸や息切れによる辛さ

これは、トレーニングで使う筋肉にたくさんの酸素や栄養を送るためのものです。酸素を取り込むために呼吸数増やして、それらを循環させるため血流量を増やし、心拍数が上がるわけです。

②筋肉の疲労、微細な損傷による辛さ

筋トレの負荷で筋肉に小さな損傷が起こったり、代謝物によって疲労を感じます。使ってる筋肉のだるさ、痛みを感じます。

例えば、重量を足してスクワットを行った場合、下半身への疲労感はもちろん、息切れもします。このように2つの辛さが重なるとかなり辛く感じます。

筋力アップに必要なのは筋肉の刺激

息切れするような全身の疲労は筋肉の成長には直接関係ありません。そして、筋肉の疲労や、痛みだけなら比較的耐えられます。

そのため、息切れを極力起こさず筋肉を刺激し鍛えていくのが、辛過ぎないコツです。体力のない初心者にはおすすめです。

辛すぎない筋トレのコツ

コツ1 全身を使う筋トレを少し減らす

スクワットなど多くの筋肉を使う筋トレは、その分多くの酸素や栄養が必要なので、呼吸や心拍数が上がります。反対に1部位だけ動かすような筋トレ、例えば、スクワットと同じ太もも前を鍛えるレッグエクステンションの方が息切れも起こりにくくなります。 そのため、体力がない内は全身を使うトレーニング量を減らしたり、少し軽めに行ったり調整します。※もちろんスクワットなど全身トレーニングにしかないメリットもあるので行いますが、調整を行います。

コツ2 重量を上げて回数を減らす

重くするとより辛くなるのでは?と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。高重力×低回数の方が息切れはおこりにくく、中重量で回数を多く行う方が息切れが起こり辛くなりやすいです。

コツ3 休憩を長く摂る

セット間の休憩をしっかり取ることで、息切れ、動悸は起こりにくくなります。

コツ4 不要な追い込みを行わない

「限界を迎えてからのラスト3回」といったような最後の追い込みです。これは必ずしも必要だとは思いません。初心者の方の筋力アップは、追い込みなしでも十分可能です。当店では、無理な追い込みを、不要な追い込みは行いません。 トレーニングを重ねて慣れてくると、徐々に全身持久力もついてきます。そうなってきたら負荷を足していきます。

ここまで、運動を続けやすい理由について話してきましたが、決して楽というわけではありません。筋肉をつけるには、今の筋力を越える刺激を与える必要があります。このルールは変わりません。辛過ぎないとは言え、それなりの負荷には耐えなければいけません。

それでもみなさんトレーニングが続いているのは、自分のカラダの成長を実感できているからだと思います。 前より体力がついた。カラダが軽くなった。引き締まってきた。などカラダが変わってくると嬉しく、頑張ろうとやる気が湧いてきます。 だから、続くか分からないと不安な方もまず一度体験を受けてみてください。意外と楽しいと思えるかもしれません。

只今秋のキャンペーン中なので、お得に始められます。この機会にぜひ‼︎お申し込みは下記の問い合わせ、電話もしくはLINEで受け付けております。

体験希望とだけご記入ください↓↓↓

メールアドレス入力の手間なし。ご予約はLINEの方が簡単で便利↓↓↓↓

ホーム画面へ

運動は基本的に辛いものですが、パーソナルジムだとさらに追い込まれてしんどい。こんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

運動は基本的に辛いものですが、パーソナルジムだとさらに追い込まれてしんどい。こんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか?